“新疆”——对于我这个从没离开过家的武汉伢来说,只是地图上遥远的一角,神秘又令人向往。正因如此,当我看到老师发出组建中南民族大学首届边疆共建服务团的通知时,我毫不犹豫地投递了报名表,并有幸成为了其中的一员,跨越三千七百公里,奔赴新疆阿拉山口。

我对口的服务单位是阿拉山口市水利局。领导和同事们的亲切关怀和轻松自然的工作氛围让我迅速融入到这个集体当中。作为资源与环境专业的学生,在课本和文献中常讨论着“水资源短缺”“生态保护”“可持续发展”,在阿拉山口,这些概念一下子变得鲜活起来。跟着同事们去巡河、巡湖,听他们讲解每一条河流的起源以及每一个湖泊的形成过程。我才真正了解水利局的工作对于民生是多么重要。水利局统筹保障了整个阿拉山口的生活、生产用水,水土保持等工作,保护山口本就稀缺的水资源,也负责监督所有水利工程建设与运行管理……这些,都是守护这座边境小城运转的生命线。

守护这里的湖泊,是我们最重要的日常工作之一。每天我们都会对辖区内的湖泊进行巡查:耐心劝导群众不要下水游泳,提醒垂钓者们要注意安全,安全责任这根弦,我们时刻紧绷着。每一次劝阻和提醒,都是对群众生命负责,对平安的守护。

每个月,我都会和水利局、艾比湖镇的工作人员一起,来到“8”字湖当一回“环保卫士”,大家戴上手套,拎着袋子沿着湖边仔细搜索,捡起那些丢弃在湖水岸边的塑料瓶、包装袋等垃圾,用实际行动呵护这片水域的生态环境。这些看似普通又琐碎的工作,却最直接地关系到群众的安危和湖泊及其周边的生态健康。

在阿期间,我们30名同学根据专业分成了六个小组,在完成本职工作的同时,分别围绕区域经济与产业政策、智慧物流与口岸数字化、边疆治理与法治实践、民族理论与共同体建设、农业生物技术以及融媒体等领域,在山口展开调研。我所在的小组聚焦于“边疆地区铸牢中华民族共同体意识”这一主题,围绕政治、经济、社会、生态、文化五个方面展开,最终形成万余字的调研报告。在这个过程中,我对边疆民族地区的铸牢中华民族共同体意识的工作有了更深入地理解。

阿拉山口每年有长达180天的八级以上大风。山口的大风,不仅让树有了风的形状,也让我对祖国边疆有了更深切的情感和想要留下的想法。短短两个月的时间,是什么让我产生这样的想法?是国门边驻守的战士、是祖国西部广袤的土地,更是在这片土地上面临的挑战和蕴含的机遇,在这里遇到的一切,都深深吸引着我。武汉的繁华便利固然令人眷恋,但以阿拉山口所代表的边疆热土,似乎也在召唤着我,这种“心动”,也成为此次共建西行的最大意外收获。

这段在阿拉山口的边疆服务经历,对我来说并不仅仅是普通的暑期实习,这是一次深刻的国情认知之旅,让我跳出书本和课堂的局限,亲身感受祖国边疆的真实脉搏;这也是一堂生动的专业实践课,将我所学的理论知识与现实中的意义和价值紧密联结起来;这更是一场心灵的洗礼与精神的重塑,以行动告诉自己:出发,永远比向往更有意义。

我深刻地体会到“边疆共建”并非是单向的“支援”或“帮扶”,而是一场温暖有力的双向奔赴。作为研究生,我们带来的是年轻的视角、知识与激情,而阿拉山口回赠给我们的,是它坚毅的风骨、真实的需求以及这片边境土地所承载的厚重家国情怀,给予了我远超预期的眼界拓展和心灵震撼。也让我更深刻理解了政治课上的所学:个人价值,唯有融入到国家与时代的需求,才能焕发出最耀眼的光彩。

我们团队的口号是“边疆砺青春 铸牢聚星火”,“聚星火”的力量,就在于每一个青年的微光汇聚。我的边疆之旅,只是其中一点小小的星火。但只要有想法、肯感受,就一定会有更多的年轻朋友,带着热情、知识和梦想,踏上边疆这片充满希望的土地。在这里,我们不仅能用自己的力量筑牢祖国的生态屏障和发展基石,更能在这片辽阔的天地间,找到个人价值与国家需要同频共振的坐标点,构筑起自己人生的精神高地。

“边疆砺青春”,这不是一句空话。它需要用汗水浇灌,需要用知识赋能,更需要一颗愿意扎根的心。阿拉山口的风还在吹,它仿佛穿越草原、沙漠、戈壁,向所有胸怀理想的有志青年说:“来吧,这里有广阔天地,这里大有可为!”

中南民族大学边疆共建服务团在阿拉山口国门合影

(前排右数第六是李诗倩同学)

中南民族大学边疆共建服务团离阿前合影

(前排左数第八是李诗倩同学)

安全巡查:提醒“8”字湖垂钓者注意安全

阿拉山口市水利局组织艾比湖镇河湖办开展河湖清理活动、

(右数第三是李诗倩同学)

武汉大学实践队、中南民族大学边疆共建服务团在赛里木湖合影(前排右一是李诗倩同学)

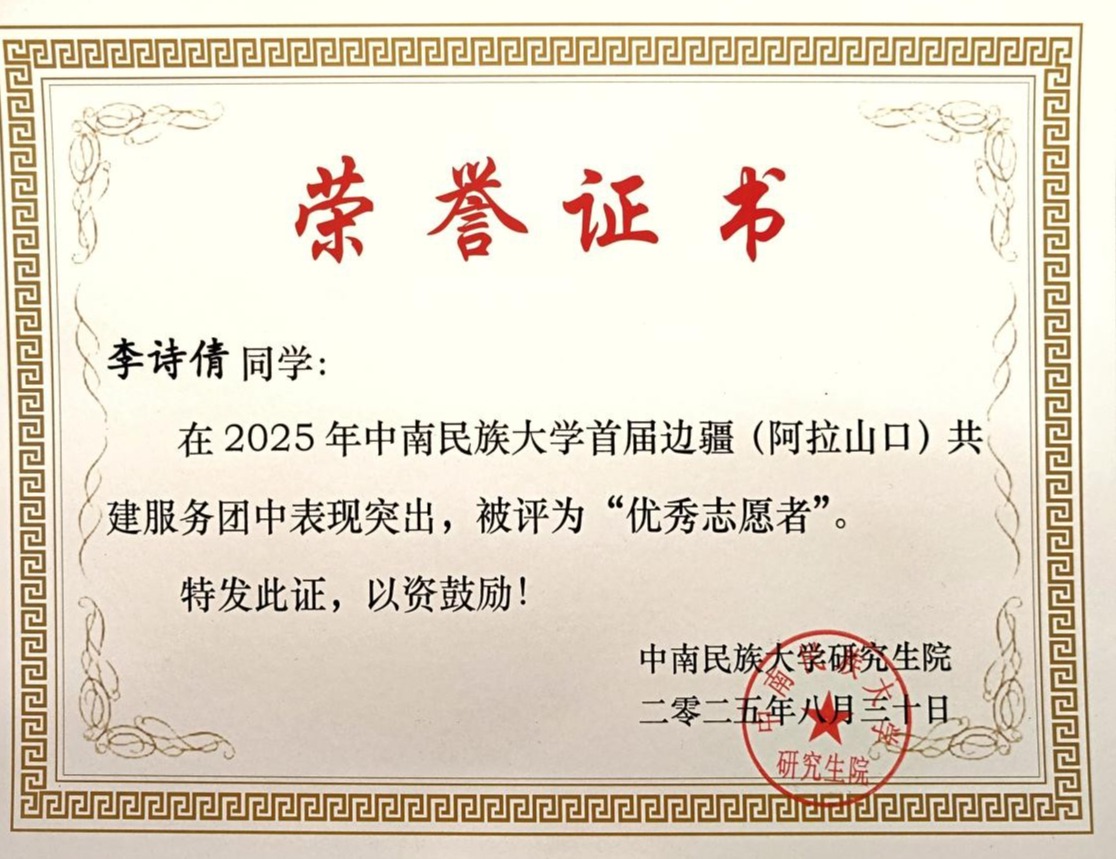

获评“优秀志愿者”荣誉称号