计算机学院(人工智能学院)施朦老师在Science子刊《Science Advances》发表高水平论文

作者:施朦 编辑:施朦 上传:祝梦欢 审核:帖军、田微 发布时间:2025-07-05 浏览次数:

近日,中南民族大学计算机学院(人工智能学院)施朦副教授在行人交通流领域取得重要研究进展。其研究论文“Unraveling human crowd dynamics through the foot tracking of pedestrians”发表在国际前沿期刊《Science Advances》上。该研究通过追踪行人步态,深入揭示行人在人流中移动时如何根据感知到的环境信息调节运动速度、方向及步态的问题,为研究人群动态提供重要见解。这是我院首次在Science子刊《Science Advances》发表文章,施朦副教授为本文共同第一作者。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adw2688

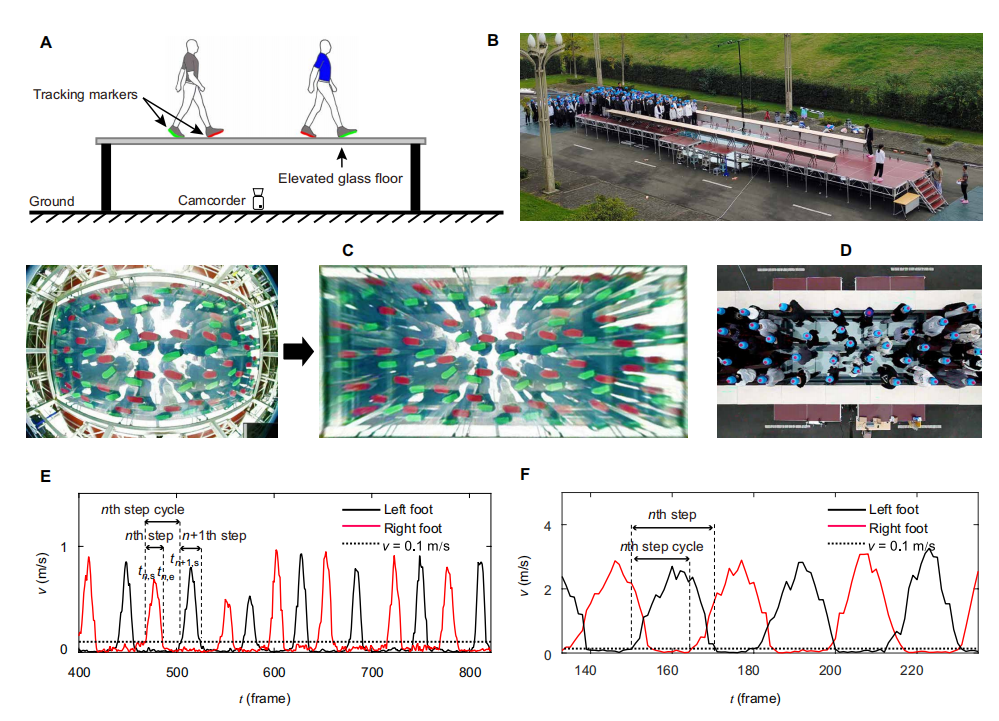

大规模人群运动广泛存在于城市交通、公共集会以及突发事件下应急疏散等复杂场景中,理解行人在不同密度条件下的运动模式及其潜在的协同机制,是行为建模、行人动力学和公共安全研究中的重要问题。针对当前尚不清楚人群在不同密度下可能呈现的动力学状态、个体在这些状态中的行为特征以及群体协同行为的触发条件等关键问题,研究团队设计并开展了单向人群流动实验,借助高精度足部追踪技术采集人群微观运动数据,对行人在不同密度水平下的动态演化过程进行了系统观测与定量分析。研究发现,随着人群密度的变化,群体运动行为会经历从自由流动、慢移动到拥堵的三种不同动力学状态。当人群密度低于约0.75人/平米时,人能够处于自由流动状态,此时行人运动速度和方向均不受外部约束,能够以正常速度移动;当人群密度介于0.75至1.80人/平米时,人流中的人将处于慢移动状态,此时人会通过降低速度来防止与周围的人或障碍物发生碰撞;当人群密度高于约1.80人/平米时,人流中的人将处于拥堵状态,人的速度会大幅降低,会通过频繁改变步态及方向来实现移动及避碰。研究进一步揭示,人的运动速度及步长与人群密度的倒数呈指数关系。此外,该研究还在实验观测的基础上构建了一个能够模拟大尺度人流运动的理论模型。该研究不仅在实证层面厘清了行人群体运动的状态划分及行为特征,也为深入理解人群自组织现象提供了关键证据,对完善大规模人群运动建模理论、提升公共场所人流组织与安全干预策略具有重要意义。

单向行人流步态跟踪实验示意图 施朦供图

该研究成果由中南民族大学计算机学院(人工智能学院)施朦副教授课题组与四川大学灾后重建与管理学院马毅课题组、牛志攀课题组、谢玮课题组、西南交通大学户佐安副教授课题组、香港理工大学曾添博士、魏易东博士、以及香港城市大学李伟明教授团队共同合作完成。施朦副教授承担的研究内容得到了国家自然科学基金(基金号:72104254)的支持。

施朦老师主要从事行人疏散动力学和火灾场景下应急疏散模拟仿真与管控策略等方面的研究,目前,共发表SCI论文26篇(一作或通讯作者17篇),EI论文6篇,授权发明专利6项,软件著作权10项。