近日,我院张胜花教授课题组在化工和环境工程领域权威期刊《Chemical Engineering Journal》(中科院一区TOP,IF=13.2)上发表题为“Sustainable sediment phosphorus control by Ca/Fe modified DWTR in shallow lakes under hypoxia-disturbance dual stresses: Performance, mechanisms, and life cycle assessment”的最新研究成果。第一作者为我校资环学院硕士研究生黄悦,论文通讯作者为张胜花教授,中南民族大学为唯一通讯单位。

湖泊富营养化是全球面临的重大水环境问题,沉积物中积累的磷作为内源性污染源,在扰动、缺氧等不利环境条件下极易释放,持续加剧水华爆发。在浅水湖泊中,沉积物再悬浮(如风浪扰动)与缺氧、pH值升高等不利条件还经常形成协同效应,这使得传统磷钝化剂在这些多重环境动态应力条件下表现出有限的吸附能力和稳定性。饮用水处理残余物(DWTR)作为水处理过程中的副产物,虽具备磷吸附潜力,但未改性材料的吸附容量和抗干扰能力有限,难以满足实际修复需求。该研究针对浅水湖泊缺氧-扰动双重胁迫下的沉积物磷释放问题,开发了一种新型钙铁共改性饮用水处理残余物(Ca/Fe-DWTR),为富营养化湖泊生态修复提供了高效且环境友好的技术方案。

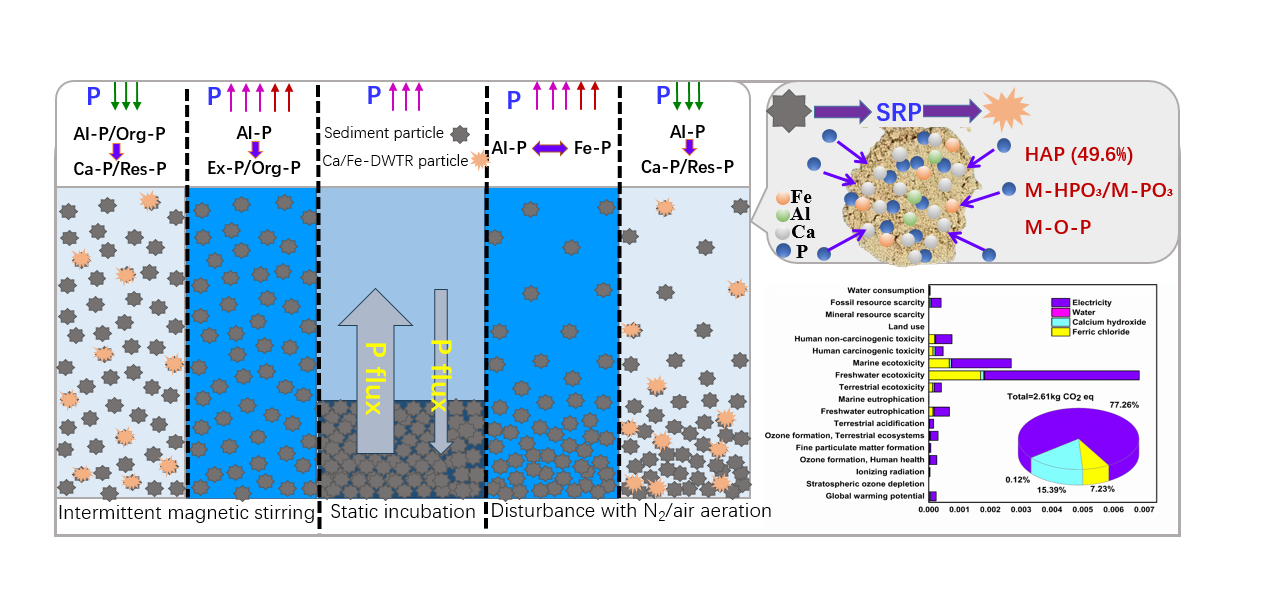

本研究通过共沉淀法制备了Ca/Fe-DWTR,最大吸附容量达82.24 mg P/g。其吸附性能受pH值、共存离子和腐殖酸的影响极小,在广泛的水环境条件下均能保持稳定的除磷效果,解决了传统材料适应性差的关键问题。借助TEM-EDS、XRD、XPS多种表征技术揭示了Ca/Fe-DWTR的磷吸附机制:通过形成羟基磷灰石、金属-磷酸氢盐/磷酸盐沉淀以及内层金属-氧-磷络合物实现磷的高效固定,吸附后的磷主要以稳定的钙结合态形式存在,显著降低了磷的二次释放风险。Ca/Fe-DWTR通过将不稳定的磷形态(如铝结合态磷、有机磷)转化为稳定的钙结合态磷和残渣态磷有效抑制沉积物磷释放。生命周期评估结果表明,Ca/Fe-DWTR制备过程的环境影响较小,该材料以工业副产物为原料,既实现了废弃物的资源化利用,又降低了制备成本,在缺氧及频繁扰动的浅水湖泊富营养化沉积物修复中具有显著应用潜力。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894725104075