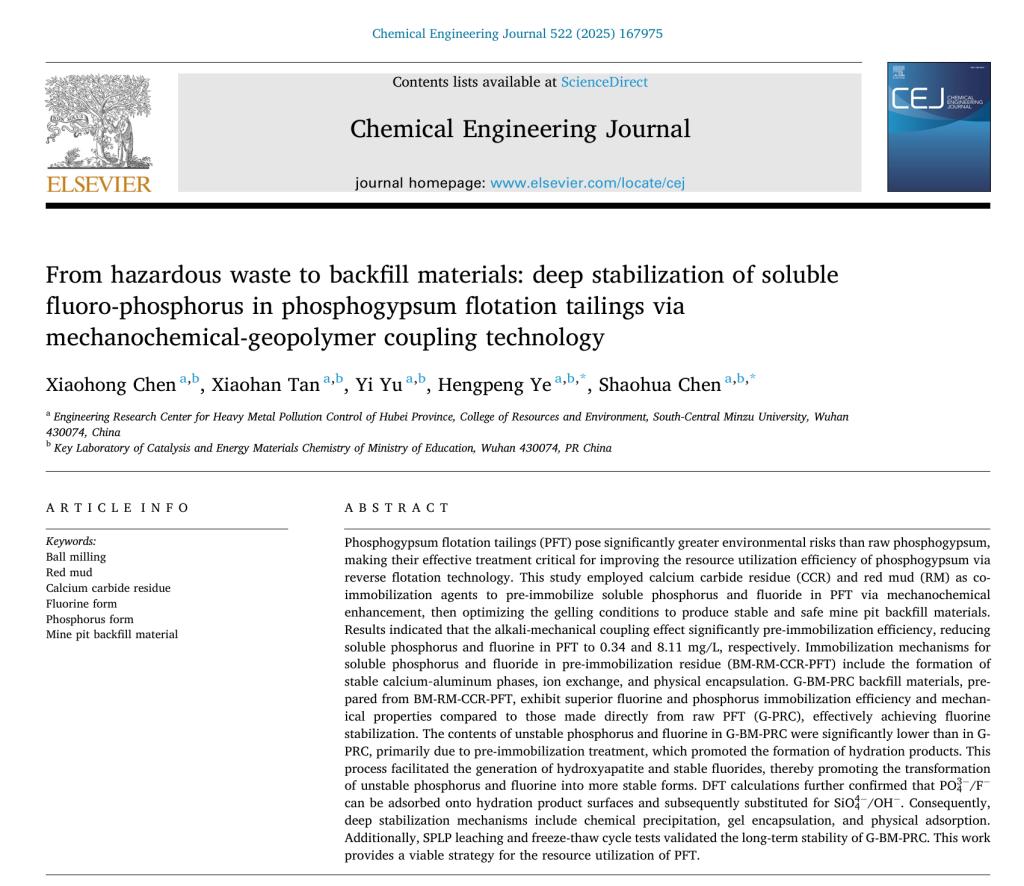

近日,我校杜冬云教授课题组在化工和环境工程领域权威期刊《Chemical Engineering Journal》(中科院一区 TOP,IF=13.4)上发表了题为《From hazardous waste to backfill materials: deep stabilization of soluble fluoro-phosphorus in phosphogypsum flotation tailings via mechanochemical-geopolymer coupling technology》的最新研究成果。该研究针对磷石膏反浮选提质过程中产生的磷石膏浮选尾渣(PFT)内可溶性磷、氟迁移风险高的问题,提出了一种基于碱-机械协同作用耦合地质聚合技术的协同处理方法,为实现PFT从危险固废向稳定回填材料的低碳资源化转变提供了新路径。本研究我校资环学院硕士研究生陈小红为论文第一作者,叶恒朋教授和陈绍华副教授为论文的共同通讯作者,中南民族大学为唯一通讯单位。

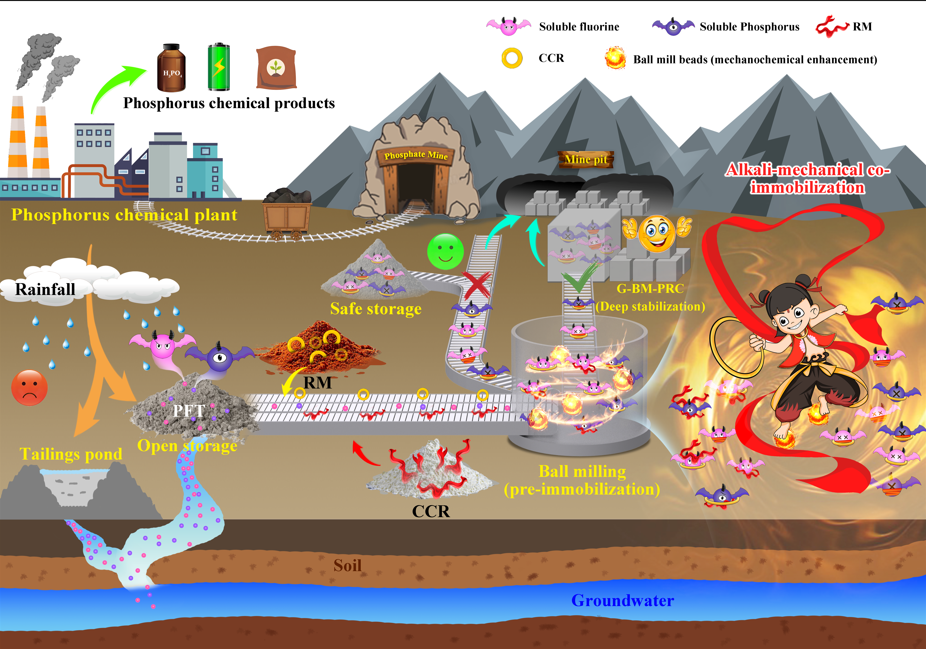

随着全球“双碳”战略的推进和新能源产业的迅猛发展,湿法磷酸生产过程中副产的磷石膏年产量持续增加,全球堆存量已超过70亿吨,而综合利用率仍低于30%。反浮选技术因其多杂质协同去除、环境负荷低及经济性好,被广泛应用于磷石膏的深度净化和提质,但该过程不可避免地会产生15-25%磷石膏浮选尾渣(PFT),其富集了有机质、可溶性磷和氟等杂质,环境风险显著高于原磷石膏。

目前常用的水泥固化技术存在高碳排放、固化效率低等问题,难以满足绿色发展需求。该研究整合了机械化学与地质聚合物技术优势,以电石渣和赤泥两类工业固废作为固化剂,构建了“以废治废”的协同固化体系。通过机械化学手段在无溶剂条件下直接驱动固-固反应,实现对可溶性磷、氟的高效预固化;再通过地质聚合过程将预固化渣制备成矿坑回填材料,不仅实现了可溶性磷、氟的深度固化,同时赋予了材料良好的力学性能。研究结果表明,该技术可有效控制PFT中可溶性磷、氟的迁移风险,并实现固废的大规模资源化利用。生命周期评估(LCA)显示该技术具有较好的环境可持续性,契合绿色低碳发展要求。该研究为解决磷石膏浮选尾渣的污染问题与资源化利用提供了新思路,对推动工业固废低碳高值利用、服务国家“双碳”战略具有重要意义。

该项研究得到了湖北省科技重大专项子课题的资助。

叶恒朋教授长期致力于砷环境地球化学、重金属污染防治以及固废资源化利用等方面的研究工作。近年来在《Water Research》、《Chemical Engineering Journal》《Construction and Building Materials》等国际期刊上发表了一系列相关研究成果。

陈绍华副教授长期致力于重金属废水治理新技术、铁基纳米材料设计及应用的研究工作。

文章链接:https://authors.elsevier.com/a/1lkza4x7R2oFEl