5月19日,习近平总书记赴河南洛阳考察龙门石窟,详细了解文化遗产保护与文旅融合发展情况。在考察现场,一位身着深色工装的身影格外引人注目——他是龙门石窟研究院石窟保护研究与遗产监测中心副主任马朝龙,一位扎根石窟保护一线28年的"文物医生"。这位我院1993级化学系生物化学专业校友,用青春与汗水书写着对中华文明的深情守护。

马朝龙(左一)向习近平总书记汇报工作。 图片来源CCTV新闻联播截图

1997年,马朝龙从化学系生物化学专业毕业后,毅然选择投身龙门石窟保护事业。他提到自己的工作时曾深情地说:"作为世界文化遗产,龙门石窟是全人类的宝贵财富。我的职责就是要陪伴、守护龙门石窟,让龙门石窟的美丽更长久地展示于世人。"

作为国家文物局文物保护专家库成员,面对石灰岩质地的特殊挑战,马朝龙带领团队攻坚克难:应用纳米级防水材料等新型技术手段解决岩层渗水问题;为监测岩体稳定性,布设数百个传感器组成"智慧守护网";运用三维激光扫描技术,为每尊造像建立数字档案。这些创新举措使龙门石窟保护技术跃居全国前列。

宾阳中洞藻井的复原工程,堪称文物保护的经典案例。面对斑驳脱落的彩绘,团队运用X射线荧光仪等设备,结合历史文献与数字建模技术,还原了建造之初的装彩工艺,成功为藻井“上妆”。当千年藻井重现华彩时,这不仅是技术的胜利,更是文明的对话。

"卢舍那大佛的'私人医生'不好当。"马朝龙抚摸着大佛脚部的防水层笑道,"游人看卢舍那大佛是要看那种美丽,我看则是要看有哪些隐患。"2010年7月的一个晚上,伊河水位暴涨,景观道积水没过膝盖,马朝龙却和同事们逆流而上:"洞窟地势都比较高,当时我们索性就不回去了,趁着大雨天气检查了一晚上各洞窟的渗水情况。"这样的极端天气巡查,二十余年来已成常态。这种"望闻问切"式的守护,让团队建立起涵盖千余个洞窟的"健康档案",使岩体病害发生率极大降低。

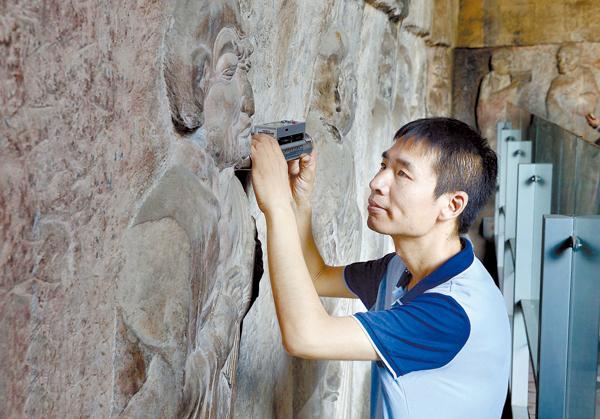

马朝龙对文物进行保护。 图片来源《洛阳日报》

“习近平总书记来到龙门石窟考察,是对我们的鼓舞和鞭策。在下一步工作中,我们更有动力把文化遗产保护好,让龙门石窟呈现出更好的状态,长久地展现中华优秀传统文化的魅力。”马朝龙的话语坚定有力。

从实验室到崖壁间,马朝龙和团队用28载春秋诠释着"择一事终一生"的工匠精神。在他们的守护下,龙门石窟这颗镶嵌在伊河之畔的明珠,正以更璀璨的姿态,向世界讲述着中华文明的千年故事。

作者:张朝冲 责编:钱红亮 审核:祁帆 发布:张朝冲 发布时间:2025-05-22

相关新闻链接:

《奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章——习近平总书记在河南考察时的重要讲话引发热烈反响》

https://tv.cctv.com/2025/05/21/VIDEv4U9nXTxW9GAvTmf7x4N250521.shtml

《在龙门石窟,看曾经冷门的文物保护热起来》

https://news.cctv.com/2025/05/20/ARTI3OrjfjFlVSoKhCpNwFdO250520.shtml

《习近平:鼓励小朋友们多到实地寻溯中华文化,从小树立文化自信》

https://mbd.baidu.com/newspage/data/videolanding?nid=sv_14257466867525592150&sourceFrom=share

《总书记来到我们身边|马朝龙:作为基层文物保护工作者,做好本职工作是对嘱托最好的承诺》

https://mr.baidu.com/r/1DaFj54bkK4?f=cp&rs=75902199&ruk=KCdBhqB_In3_tJZUfV5yTg&u=248af782e45f87bb

中南民族大学|《习近平总书记到洛阳龙门石窟考察,我校校友马朝龙现场汇报保护情况》

https://www.scuec.edu.cn/xww/info/1002/13464.htm