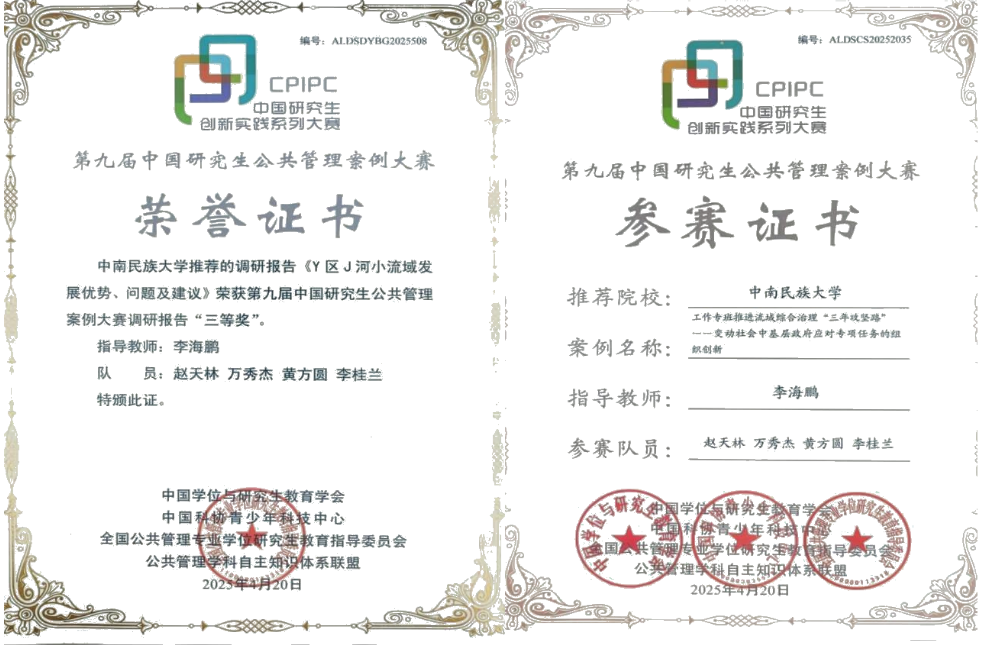

近日,从第九届中国研究生公共管理案例大赛组委会传来捷报,我院MPA中心组织推荐的调研报告《Y区J河小流域发展优势、问题及建议》在全国众多顶尖高校的激烈角逐中脱颖而出,荣获大赛调研报告“三等奖”。这意味着,继2024年2月获得三项省级三等奖、2025年3月获得两项省级二等奖后,我院研究生团队在公共管理案例大赛中的表现又上新台阶。

本次参赛团队由我院李海鹏教授指导,学生成员由赵天林、万秀杰、黄方圆和李桂兰等组成,队长赵天林是22级学术型硕士研究生,后三位学生成员均为我院24级MPA学员。这种以MPA学员为主体的组队方式,既符合大赛组委会的办赛初心,又标志着我校在MPA专业学位点建设上的新突破。

以学促行:参赛初衷源于对公共管理实践的深切关怀

谈及参赛初衷,队长赵天林表示:“我们参加比赛,名次固然重要,但更核心的目的是想通过这个高规格的平台检验我们的学习成果,希望我们的研究能真正‘沾泥土、带露珠’,为地方发展提供一点有价值的参考。”这份初心,驱动着团队从选题伊始就锚定了现实关怀。他们结合平时调研经历,敏锐地捕捉到Y区J河小流域发展中的独特优势与复杂困境,决心将课堂所学的公共管理理论投射于真实的治理场景中。

精益求精:无数个深夜的线上研讨与字斟句酌

由于队员们大多是在职学习,白天忙于本职工作,集体的讨论时间大多被压缩在夜晚。团队的线上会议群,成为了最活跃的“第二课堂”。“我觉得这里的数据支撑还不够扎实,我们能不能再找到更近一年的对比数据?”万秀杰在一次晚间讨论中提出质疑。“我同意秀杰的看法,第三章的分析框架是不是可以引入我们刚学过的‘协同治理理论’?”黄方圆紧接着补充。这样的思想碰撞是团队的常态。屏幕上,是共享的文档和密密麻麻的批注;耳机里,是队员们激情澎湃的讨论。从案例材料的梳理,到问题根源的剖析,再到对策建议的提出,每一部分都经历了反复的论证与修改。

队员李桂兰负责报告的最终整合与润色,她感慨道:“我们至少进行了超过十轮的大改,至于字句的调整,已经数不清了。有时候李海鹏老师深夜还会在群里发来新的参考文献和修改意见,我们都戏称我们的团队是‘24小时不打烊’的案例工坊。”

师者匠心:学院教师的全程护航与智慧引领

备赛期间,MPA中心多次组织邀请院内有经验的教师组成评审团,为团队提供了极具价值的改进意见,并在组织协调、信息沟通等方面提供保障,解决了团队的后顾之忧,而指导教师李海鹏更是扮演了至关重要的“舵手”角色。他不仅为团队指明了研究方向,更在每一个关键节点提供了高屋建瓴的指导。“你们的报告不能仅仅停留在描述问题上,要深入挖掘现象背后的制度性原因,提出具有可操作性的‘公共管理’解决方案。”李老师在一次线下指导会上的这番话,为陷入瓶颈的团队打开了新的思路,使调研报告兼具理论深度与现实温度。队员们由衷地说:“没有李老师的悉心指导和持续激励,我们不可能走这么远。”

此次我院在全国高水平赛事中实现历史性突破,不仅是一份荣誉,更是一个新的起点。它必将激励更多学员投身公共管理实践,用智慧和汗水在服务国家治理现代化的征程中书写新的篇章。